研究者から企業人への転身、企業の「見える化」業務への挑戦

青山学院大学大学院で「光応答性分子」の研究をしていたT.A.さん。現在、サンケイエンジニアリングの経営企画室で、会社全体を「数値で見える化」する仕事に取り組んでいます。博士課程からの転身、そして経営管理という未知の領域への挑戦。一見、大きな転換に思えるそのキャリアには、実は一貫した姿勢が見えてきます。

経営数値の分析から、業務プロセスの最適化まで。研究者として培った、データを分析し意味を見出していく視点は、ここでも確かな力となってます。研究室とは異なる企業という環境で、何を学びどう成長したのか。その軌跡を話していただきました。

研究への没頭からの転機を迎えて

――研究内容と、研究の道を選んだ理由を教えてください。

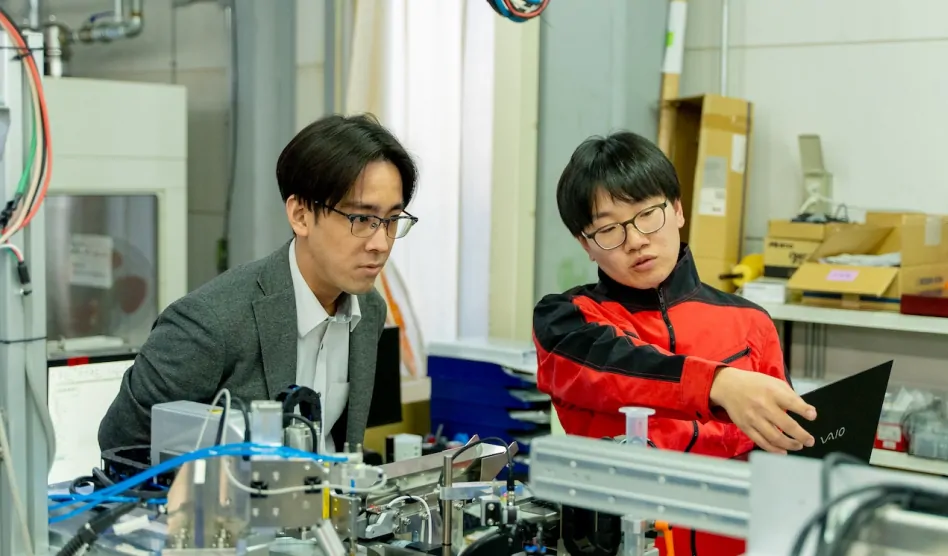

光が当たると色が変わる分子の研究をしていました。実際に自分で分子を作り、レーザーを使って測定する実験が中心でした。作って、測って、その結果を自分の目で確認できる。そういった「モノ」が実在する研究に魅力を感じていました。

思えば、小さい頃から知的好奇心が強かったと思います。わからないことがあると、図書館に行って調べたり、自分なりに考えたりしていました。そのなかで、現代社会でもまだ解明されていないことがたくさんあるということに驚きました。身近にある、まだ誰も知らない領域を自分の手で明らかにしていけることに夢中になり、博士課程まで進みました。

ただ、研究自体は楽しかったのですが、他の点で深刻な悩みが出てきました。まず生活がストイックすぎるという点です。朝8時半から夜11時半まで実験ずくめの生活でした。次に自分が研究しているものが本当に社会で活用されるところまで行くのか確信を持てなかった点です。当時の研究テーマを論文にするにあたって、実社会での活用性をアピールすることが求められました。しかし基礎研究に寄ったテーマの研究だったために、「この成果は社会で実際に活かされるのだろうか?」「それは一体いつになるのだろうか?」となんだか嘘をついているような気持ちになってしまいました。つまり出したアウトプットが社会に役立つイメージを持てなかったのです。こういったことが重なりじっくり考えた末、企業への就職も視野に入れ始めました。

――転身を決意した際、サンケイエンジニアリングを選んだ理由はなんですか。

出発点は「モノ」がある仕事がいいなという考えでした。はじめは自分自身の専攻分野が直結する化学系メーカーを見ていましたが、化学系メーカーは大手が多く、企業も学生も動きが早いため私が就職活動を始めた10月には募集が終わっているところがほとんどでした。そんななかで、エージェントを通してサンケイエンジニアリングを紹介されました。もちろんコンタクトプローブという製品については初めて聞きましたが、ニッチな領域できちんとビジネスが成り立っているのが興味深かったです。またコロナ禍当時だったので、多くの会社がオンラインで面談・面接を実施していましたし、中には一回もオフラインで会うことなく内定ということもよくある状況でした。正直、私は「オンラインだけの情報で私がどういう人物であるかを伝えられたのだろうか?」「この企業のことを十分に知れたのだろうか?」「このまま決めていいのだろうか?」と違和感を覚えていました。そんな状況下でもサンケイエンジニアリングは、会社見学を実施していたことも好印象でした。

会社見学では実際の社員の方々と話す機会が多くあり、みなさんとても率直に話してくださいました。「会社としてこう見せなければ」という構えがなく、自然な雰囲気が印象的でしたね。

率直なのは社風なのだとわかったのは、適性試験の後の面談です。社長からも「君はこういうことが苦手なんだね」と直球が飛んできたんです。ただ「できないからダメ」というのではなく、「こういう経験を積んでいけば素質が活きる」という建設的な話につながっていきました。他社の面接では、良いところしか言わないか、形式的な質問で終わることが多かったので、人を見抜く目の的確さとそれを伝える率直さに、信頼感をもちました。

挫折を経て基本を学び、経営の可視化に挑む

――入社してから、戸惑いはありましたか。

新入社員はみんな、まず経営企画室に配属されます。ここで私は、入社半年頃に大きな壁にぶつかりました。研究は自分で考えて進めるものですから、ある意味アウトプットさえ間違えていなければ、自由に進めることができるのです。しかし会社の仕事は全く違います。例えば「これをリスト化してください」ととても簡単に思えるタスクを依頼されても、依頼主の意図や目的通りにアウトプットできるとは限りません。もう少し具体的に例えると、「依頼者はそのリストを1時間後の会議に使うから早くほしい」などの時間的な制約や、「そのリストを使うことでどんなことを誰に伝えるための資料か」などの役割がわかっていなければ依頼者がイメージしたようなリストを作ることはできません。そのため、依頼を受けてすぐに作業の期日や目的を聞き、まずは手書きなどでラフに作ってみて依頼者に「イメージと合っていますか?」と確認を取りながら進める必要があるのです。しかし当時の私が数日経っても何の報告もしていませんでした。「それだと仕事したことにならないよ」と上司から諭されましたが、「私はちゃんと仕事していたのに」と、言われたことの真意がわからない有様でした。

正直、「上司が何を伝えたいのかがわからない……!もう辞めようかな」と思ったこともありました。しかしあるとき、当社の「仕事の基礎基本」という、仕事のあるべき姿を描いた相関図をじっくり読んで、「仕事はこういう風に進めるのか」と理解したんです。「それなら、仕事ができるようになるまで辞めないで頑張ろう」と考えを切り替えました。会社では一人で突き詰めていくのではなく、チームで進めていく。わからないことは、自分だけで考え込まずに、チームメンバーに確認する。そういった進め方を学んでいきました。

――現在、経営企画室では、どのような業務を担当していますか。

予算管理や経営管理のツールを作成・運用し、会社全体の見える化を進めています。社内のさまざまな数値を、経営層が必要なときにすぐ確認できる状態にする仕事です。作業自体は地道なものですが、会社全体の動きが見えるのは面白いですね。また、さまざまな部署の人と関わる機会が多く、新しい発見も多いです。効率化や見える化のために自分の作った仕組みが少しでも皆さんの役に立っているという実感がもてると嬉しいですね。

――研究時代の経験は、今の仕事に活きていますか。

研究では、実験データを分析し、仮説を立てて確認実験をします。今の仕事も、数字を見て動きを分析し、仮説を立てて現場に確認しに行くんです。本質的には非常に似ていると感じています。そして、研究時代に「慎重すぎる」と感じていた性格が、経営管理の仕事では良い方向に働いています。帳簿などを見ていても不自然な点に気づきやすく、その背景にある特殊な事情や緊急の支出をしっかり管理できるメリットがあるんです。

――今後の展望について教えてください。

具体的・個人的な目標というより、会社をより良くしていきたいという思いがあります。特に今は、属人的な業務が多い状況なので、誰かが急に休んでも問題なく業務が続けられる仕組みづくりに貢献していきたいと考えています。その意味で、自分の仕事も属人化しないよう、きちんと共有できる形に整えていきたいです。

専門性を活かす道は社会の中にも

――研究職から企業への転身を考えている方へ、メッセージをお願いします。

実は私は、小さい頃から会社員にはなりたくないと思っていました。自分の独自性や専門性を活かして生きていきたいと考えていたんです。でも今は、会社で働くのは悪くないと思っています。

なぜなら、イメージとは逆に、会社の一員となると自分の独自性を活かせる場面が増えると気づいたからです。研究では苦手なことや山のような量の作業も、全部自分でやらなくてはなりませんでした。しかし仕事では、自分一人でこなすことができないような膨大な量の作業も、チームなら分担して作業を進めることができますし、自分が苦手な作業は得意な人に任せることでより効率的にプロジェクトを進めることができます。自分が得意とする部分でより良いアウトプットを出すことで、クライアント(お客様・依頼者)の役に立てるのです。特に当社では、このように「チームで最高のアウトプットを出すためにどうするか?」という思考と行動が根付いています。

そのための最低限の土台が、私たちの会社でいう「仕事の基礎基本」であり、仕事に向かう基本姿勢です。それを身につけられたら、研究で培った論理的思考や探究心は必ず活きてきます。

研究の道を究めるのは素晴らしい選択ですし、仮にその過程で就職という選択肢が見えてきたときも、必要以上に不安に思う必要はないと思います。研究で身につけた力は、社会でも必ず活かせると信じています。