目線は世界。「500人に1人」の人材を見極めて育て、強い会社に導く。

大手総合電機メーカーから中小企業へ、一見すると珍しいキャリアチェンジを果たしたM.N.さん。サンケイエンジニアリングで過ごした20年間は、自身の成長と会社の発展が重なり合う濃密な時間でした。独自の視点で中小製造業の可能性を追求し続けるMさんに、転職の決断から現在の取り組み、そして描く未来までを聞きました。

大手から中小へ、「やりようがある」会社を見極めた転職

——大手総合電機メーカーからサンケイエンジニアリングに転職された理由をお聞かせください。

28歳の時に、漠然とですが「日本の中小製造業を世界に広めていく」ことをやってみたいと考えました。そのためには自分自身が中小企業を理解する必要がある。「中小企業を立て直す」とはどういうことなのかを経験したくて、転職を決意しました。

転職活動での条件は、30人規模、自社製造をしている、核となる製品を持っていること。その観点でいくつか会社を受けました。コンサルや教育関係の会社も検討しましたが、感覚的に「違う」と感じたんです。製造業が一番しっくりきました。製造業の中で、サンケイエンジニアリングが最も「やりようがある」と思えた会社でした。

面接で社長の笠原に「5年後のビジョンは何ですか?」と質問すると、「今も描けていないのに、5年後のビジョンなんかあるわけないでしょう」と即答されました。私は、ビジョンを描けていない経営者だからこそ、「自分でビジョンを描けるのでは?これはやりよう次第でどうとでもなる」と思ったんです。そこから「中小企業を世界に広める」という私の構想を実現できる環境かどうか、主にその観点で面談時に質問を沢山投げましたね。

伴走型提案のやりがいに魅了された日々

——入社後はどのようなお仕事からスタートしたのでしょうか。

最初に取り組んだのは、受注管理システムの構築でした。当時はまだオフコンと呼ばれるコンピューターで受注登録をしていたのを、パソコンベースのシステムに切り替える必要があったんです。

この仕事は「組織づくり」そのものでした。受注情報をどの組織に配分し、その組織は何を目的・目標として行動するのか、その結果を次にどこの組織が受け取るのか——、システムづくりとは、各組織の責任と役割を明確に定義することなんです。当時「組織エンジニアリング」と呼ばれていた考え方で、今で言うDXの最初の一歩のような仕事でしたね。

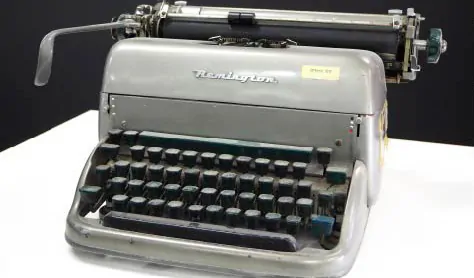

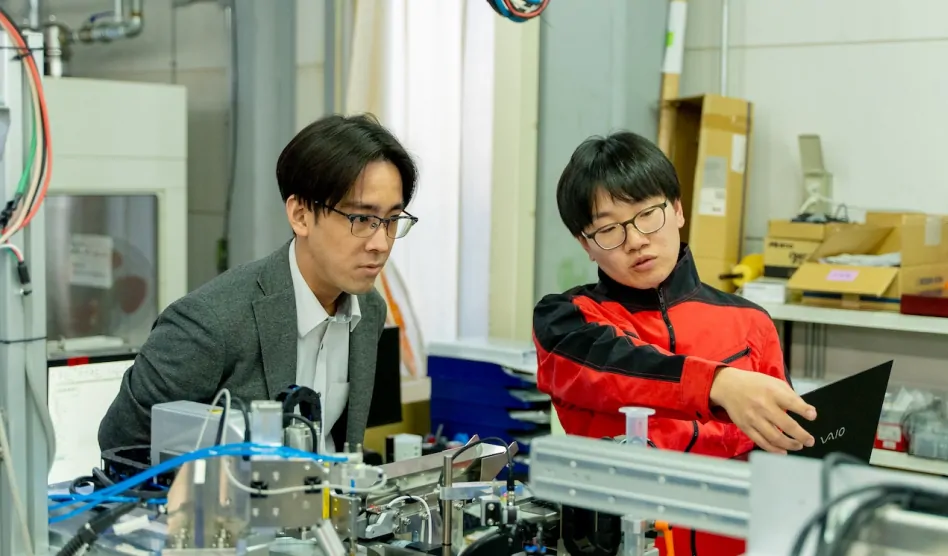

その後、技術営業に携わるようになりました。コンタクトプローブという製品に関わる中で、電気測定という分野の面白さに魅了されました。知見のある人が非常に少ない分野で、電気工学のバックグラウンドを持たない私でも、大手企業のエンジニアに対してコンサルティングを実施できる。調べれば調べるほど新しいことがわかり、それをお客様に実践して手応えを得られる。毎日毎日、知らないことを知ることができる楽しさがたまりませんでした。

——技術営業ではどのような手応えを感じていましたか。

実は、コンタクトプローブを売ること自体に楽しさを感じたことはありません。私が楽しかったのは、電気測定における「手ほどきと提案」の部分です。これが当社の最大の強みでもあります。

弊社のプローブの性能が業界で一番優れているかというと、答えはノーです。本当の差別化はサービス面にあります。電気測定における「手ほどきと提案」、つまり事前実験と実験で得た数値をもとに最適な電気測定を提示することを無償で実施し、それを製品にセットしてお客様に提供する——、これが当社独自の価値なんです。

技術営業として、自分で実験を行い、技術レポートを作成し、それに基づいて現場に足を運んで「ああでもない、こうでもない」と一緒に課題解決に取り組む。この伴走型のサポートと提案が、お客様から高く評価されていました。

500人に1人の人材を見極める採用哲学

——技術営業は高度なスキルが求められそうですが、人材育成はどのように行っているのでしょうか。

弊社の最大の課題でもあります。技術営業に必要な能力は「教えてできるもの」ではないんです。まず、その適性を持った人を選定しなければならない。適性を持っている人は、肌感覚ですが500人に1人の割合です。

会社が1975年に設立され、笠原が1989年に入社してから私が入社する2002年まで、誰も技術営業ができるようになった人はいませんでした。その後も数年おきに2人出た程度。つまり、1989年から現在まで約35年間で、たった4人しか育っていないんです。

——どのような基準で人材を選んでいるのでしょうか。

採用時に最も重視するのは「地頭の良さ」です。具体的には二つの能力を見ています。

一つ目は、採用面談の時に「会社を面接できるかどうか」。自分のやりたいことを実現するために、この会社がどういう構造になっているのか、組織体制はどうなっているのか、経営者はどういう考えを持っているのかを、面接で積極的に質問できる人です。自分のやりたいことを一方的に主張するのは「わがまま」です。しかし「自分のやりたいことを実現するために必要な情報を的確に聞き出せる人」を求めています。

そこから「やりたいことの実現へ向けての道筋概要をイメージできる人」が二つ目の能力になります。引き出した情報を、瞬時に要素分解すると同時に、重要性、優先順位付けをし、ゴールまでの道筋概要がたてられる能力をもっている人ということになります。

――独自の「仕事の基礎基本」という考え方があるそうですね。

弊社の「仕事の基礎基本」を簡単に言うと、目的と目標を明確にし、思考してからトライアルを行い、修正を加えて本格的に行動し、そして修正しながら先へ進めていく、言ってみれば、仕事の上ではごくごく当たり前の話です。

仕事の「カタ」になるのですが、いってみれば、伝統芸能などの「型」に似ているかもしれません。例えば日本舞踊の同じ師範のもとで別々に学んだ人たちが、ある日突然集まってお稽古したとします。初めて全体で合わせたとしても、「型」が同じならば、休みの間合いや腕の上げ方は自然に一致します。

弊社の「仕事の基礎基本」もこれと同じです。考えややり方は自由でユニークで構いません。自由でユニークだからこそ新しい発想が生まれてきます。しかし自由だけでは組織は点でバラバラになります。「自由」「ユニーク」を大事にするからこそ、根幹の部分を一致させておく必要があります。

これが「カタ=仕事の基礎基本」になります。

この当社の仕事の基礎基本を理解・実行できる素地を持った人が、技術営業として活躍できるようになるのです。

世界中が憧れる強い会社を目指して

——今後のMさん独自のサンケイエンジニアリングでの展望をお聞かせください。

サンケイエンジニアリングをもっと強い会社にしていきたいと思っています。「強い」とは、何があっても崩れない会社のこと。景気がどうあろうが、災害が起ころうが、最後の最後まで生き残っていける会社です。そのためには、一人ひとりがビジネスを作り上げる力を持つことが重要です。そうした人材が集結することで、新たなビジネスを次々と生み出せる組織になる。

目指しているのは、世界中から憧れられる会社です。働いている人が楽しそうで、利益もしっかりあって、いつも新しいことにチャレンジしている。世界中の中小企業から「あの会社のようになりたい」「お金を払ってでもやり方を教えてほしい」と言われる会社に到達させることが目標ですし、それを実現させることが、私の仕事だと考えています。

人材育成から投資計画、ビジネス創出まで、あらゆるプロセスでノウハウを提供できるようになれば、それ自体がビジネスになります。中小企業がいろいろなビジネスを生み出せるようになる未来、それだけを見てます。

——これから入社される方へメッセージをお願いします。

当社では、素地さえあれば自分のやりたいことを実現できる環境が整っています。ただし、その「素地」を活かしてアウトプットを積み重ねることができる人は、それほど多くありません。論理的思考力と合理性を持ち、新しいことに対して積極的に取り組める方であれば、挑戦できる環境は用意できています。地道にアウトプットを積み重ねることで、自分でも思いもよらなかった可能性を発見できるはずです。

20年前の私も、自分の今の姿をまったく想像していませんでした。やるべきことを積み重ねていけば、眠れる自分の可能性に気づき、思ったよりも大きなことに挑戦できます。そんな経験を皆さんにもして頂きたいと思っています。

【プロフィール】

イニシャル:M.N.

学生時代は家政学の応用化学専攻。大手総合電機メーカーで半導体の品質管理に従事した後、2002年にサンケイエンジニアリングに入社。受注管理システムの構築を皮切りに、技術営業として約20年間にわたりコンタクトプローブを活用した電気測定のコンサルティングに従事。現在は後継者育成にも力を注ぎ、同社の経営戦略の中核を担う。